Ormai sapete che il 2021 è l’anno dantesco per eccellenza ed è proprio nel mese di settembre che saranno celebrati i 700 anni dalla morte del nostro “divino” poeta. In questo articolo vi suggerisco un percorso tra i luoghi maggiormente legati alla vita di Dante a Firenze, prima della sua partenza senza ritorno avvenuta nell’autunno del 1301.

La “classica” passeggiata dantesca non può che partire dal Battistero di San Giovanni, affettuosamente ricordato come il “mio bel San Giovanni” (Divina Commedia, Inferno, XIX, 17). Il poeta venne presumibilmente battezzato qui nella primavera del 1266; i neonati, infatti, potevano ricevere il sacramento1 ma il rito veniva celebrato soltanto un paio di volte all’anno – nel periodo della Pasqua o della Pentecoste – e quindi un bambino nato nei mesi successivi doveva attendere il “turno” seguente. Noi non sappiamo con esattezza quando sia nato l’Alighieri, però dal momento che lui stesso diceva di essere del segno dei Gemelli (Divina Commedia, Paradiso, XXII, 151-154), la sua data di nascita doveva essere compresa tra la metà di maggio e la metà di giugno del 1265.

Ad ogni modo egli fu chiamato Durante (è questo il suo vero nome!) e rimase presto orfano della mamma, Bella degli Abati – probabilmente figlia del giudice Durante degli Abati – e del padre Alighiero II – figlio del “prestatore” Bellincione Alighieri – che nel frattempo si era risposato con Lapa di Chiarissimo Cialuffi; Dante ebbe un fratello minore di nome Francesco (nato sicuramente dal matrimonio tra Alighiero e Lapa) e due sorelle, una chiamata Tana (diminutivo di Gaetana) e un’altra dall’identità sconosciuta, ma che risulta essersi sposata con un tale Leone Poggi 2.

Per avere un’ idea della città in cui si muoveva Dante, dobbiamo recarci nel quartiere medievale di Firenze, passando prima per il Duomo e Piazza delle Pallottole, dove sul marciapiede, accanto ad un portone, si trova un masso con la scritta “i’ vero sasso di Dante”, legato ad un simpatico aneddoto sulle sue abitudini. Pare infatti che il Sommo fosse dotato di una memoria prodigiosa e venisse spesso a guardare i lavori della cattedrale (ricordate che Santa Maria del Fiore era appena stata iniziata!), restando seduto a lungo su questo sasso; un giorno un conoscente che passava da quelle parti lo vide lì, assorto nei suoi pensieri e d’un tratto gli domandò: “O Dante, qual è il cibo che più ti piace?” Lui seccamente rispose: “L’ovo“. Passò un anno o forse più e il tizio ritrovò Dante seduto sempre al solito posto e stavolta gli chiese a bruciapelo: “Con cosa?” E lui prontamente rispose: “Con il sale“.

In realtà il Sasso di Dante doveva trovarsi più spostato verso la chiesa (da Piazza delle Pallottole non avrebbe potuto osservare il cantiere) nel punto che oggi è indicato da un’iscrizione in pietra posta sulla facciata di un edificio, in basso, tra l’ingresso di due negozi.

Passando per Via dello Studio si incrocia lo Studium Generale, antenato dell’Università di Firenze, istituito nel 1321 dal governo cittadino e posto sotto il controllo delle autorità ecclesiastiche, in cui venivano insegnate materie scientifiche, diritto, lettere, filosofia e teologia. Dunque se al tempo di Dante lo Studium non esisteva ancora, viene da chiedersi dove e cosa abbia studiato lui; è certo che da piccolo abbia frequentato la scuola del doctor puerorum3 del Popolo di San Martino al Vescovo (praticamente il maestro delle elementari) e in seguito abbia appreso le arti liberali, base di tutto il sistema dell’istruzione superiore medievale e divise in Trivio (Grammatica, Dialettica e Retorica) e Quadrivio (Matematica, Musica, Geometria e Astrologia). Di fondamentale importanza nella sua formazione furono anche gli insegnamenti ricevuti da Brunetto Latini4, verso il quale Dante mostrò sempre sentimenti di profondo affetto e gratitudine e lo studio della filosofia, a cui si dedicò assiduamente dopo la morte dell’amata Beatrice, recandosi regolarmente presso gli Studium dei francescani di Santa Croce5 e dei domenicani di Santa Maria Novella.

Arrivati in fondo alla strada compare una delle torri della famiglia di Corso Donati, che fu tra i principali responsabili dell’esilio di Dante e cugino di sua moglie Gemma. A segnare tristemente il destino del poeta, infatti, furono gli scontri per la conquista del governo di Firenze tra Guelfi Neri (per l’appunto guidati da Corso Donati) e Guelfi Bianchi (al seguito di Vieri dei Cerchi), a quali egli si era unito qualche anno prima, avviando una rapida e brillante carriera politica. Le case dei Cerchi e dei Donati si trovavano tra le attuali Via dei Cerchi e Via del Corso (anche se Corso Donati abitava nella casa-torre che vediamo in Piazza San Pier Maggiore) ed è molto interessante girare qua intorno ripercorrendo quegli eventi, ma prima bisogna ricordare chi furono i protagonisti di quel periodo insieme all’Alighieri.

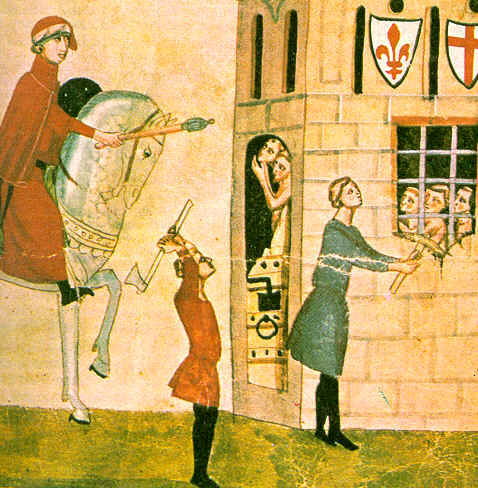

Partiamo da quello che io considero il soggetto più “interessante”, che è proprio Corso Donati, eroe della battaglia di Campaldino6 e rampollo di uno dei più autorevoli casati della nobiltà fiorentina, chiamato il “grande barone” e conosciuto per l’arroganza e la brutalità dei suoi metodi (arrivate al punto di rapire la sorella Piccarda dal convento in cui si era fatta suora per obbligarla a sposare il compagno di fazione Rossellino della Tosa). Molto giovane era diventato cavaliere e veniva spesso chiamato in altre città a esercitare la carica di podestà o di capitano del popolo, mentre a Firenze, negli anni successivi agli Ordinamenti di Giustizia, aveva raccolto un crescente seguito tra i magnati più intransigenti e formato una sorta di clan, con cui si era reso responsabile di vari episodi di violenza rivolti soprattutto verso i Cerchi, i suoi odiati avversari politici. Neppure l’esilio era riuscito a fermarlo7, perché Corso era un uomo molto astuto e poteva contare su alleati potenti come il papa Bonifacio VIII e il conte Carlo di Valois, che appoggiarono il suo ritorno insieme ai Neri nel novembre del 1301, mentre i Bianchi venivano cacciati o arrestati e uccisi. Eppure quando credeva di non avere più rivali, Corso fu osteggiato da Rosso della Tosa (zio del cognato Rossellino) e questa volta i suoi intrighi e la superbia lo condussero alla rovina8. Il 6 ottobre 1308 il Comune lo condannò a morte e lui si barricò in casa aspettando dei rinforzi che non arrivarono mai; così non gli restò che tentare la fuga, ma gli armati lo ripresero e lo uccisero nei pressi di San Salvi. Alla sua morte alludono i versi “a coda d’una bestia tratto” pronunciati dal fratello Forese (Divina Commedia, Purgatorio, XXIV, 83) riportati nella lapide posta sulla facciata della torre, che fa parte delle 34 lapidi dantesche collocate su diversi edifici storici del centro agli inizi del secolo scorso9 (solo in Via del Corso ce ne sono ben 5!)

Il principale “bersaglio” di Corso Donati fu, come si è detto, Vieri dei Cerchi, a capo di una famiglia arrivata dalla Valdisieve che non poteva vantare nobili origini (Dino Compagni nella sua Cronica li definiva “uomini di basso stato, ma buoni mercatanti“), ma diventata talmente ricca da potersi permette di comprare delle proprietà dai Conti Guidi e venire ad abitare “in centro”. Le loro case però era confinanti con quelle dei Donati e ben presto le famiglie iniziarono ad avere seri problemi di “vicinato”10; dall’antipatia e il disprezzo reciproci si passò alle zuffe verbali – Corso non perdeva occasione per offendere Vieri in pubblico, chiamandolo “asino di Porta” – e poi a quelle fisiche, con vere e proprie bande armate che si scontravano anche nelle strade e nelle piazze, come avvenne in occasione della festa del Calendimaggio del 1300, considerata come la data “ufficiale” di inizio della guerra tra Bianchi e Neri.

E Dante dove abitava?

La domanda non ha avuto una risposta precisa fino agli inizi del Novecento, perché con il passare del tempo delle abitazioni degli Alighieri si erano perse le tracce. La gente ricordava solo che il poeta era nato “all’ombra” della Badia Fiorentina e che la casa era rimasta alla famiglia (divisa tra i figli e il fratello di Dante) almeno fino alla metà del ‘300; poi le varie parti dell’immobile erano state vendute e tra i passaggi di proprietà e le trasformazioni avvenute nei secoli, non si riusciva più a capire quale fosse l’abitazione originale.

Nel periodo di Firenze Capitale una speciale commissione venne incaricata di “ritrovare” la casa di Dante; vari indizi portavano a collocarla di fianco alla Torre della Castagna11, ma le ricerche fatte dagli esperti dell’epoca finirono con individuare due immobili posti all’incrocio tra Via Alighieri e Via Santa Margherita; il trasferimento della capitale a Roma non permise di portare avanti il progetto di recupero fino al 1908, quando iniziò il restauro – o meglio la ricostruzione – di queste case medievali con la creazione della piazzetta con il porticato e il pozzo (insomma se stavate pensando a Dante bambino che giocava qui davanti, vi devo dare una delusione). Oggi questi locali ospitano la Società delle Belle Arti Circolo degli Artisti e il Museo Casa di Dante.

Se non abbiamo certezze sull’identificazione della casa, in compenso sappiamo di sicuro dove Dante andasse in ufficio; come accennato prima, il poeta decise di tentare la carriera politica e dopo la sua iscrizione all’Arte dei Medici e degli Speziali (avvenuta non più tardi del 1295), iniziò a ricevere incarichi sempre più importanti e prestigiosi, fino a raggiungere la nomina a Priore nel 1300. Per questo egli dovette recarsi nella Torre della Castagna (detta anche Bocca di Ferro), che era stata costruita per i monaci della Badia Fiorentina e dal 1282 era diventata la sede del Priorato delle Arti12, cioè della Signoria, la massima autorità dello stato fiorentino; il mandato di Dante, da lui stesso ritenuto la causa di tutte le sue sventure successive, durò dal 15 giugno al 15 agosto 1300. Una curiosità legata al nome della torre riguarda l’uso delle castagne per le votazioni dei priori ed è riferita anche alla nascita del termine ballottaggio; pare, in effetti che questo derivi dal francese ballottage (che a sua volta deriva dalla parola italiana ballotta, con il significato di pallina), ma guarda caso da noi si chiamano ballotte le castagne lesse!

Per restare in tema, vi racconto anche la “dolce” curiosità che riguarda l’antica chiesa di Santa Margherita de’ Cerchi, che si trova a pochi passi dall’ingresso del Museo Casa di Dante – un edificio costruito nel 1032 ma più volte rimaneggiato nel corso dei secoli – e viene comunemente detto “chiesa di Dante” (perché secondo la tradizione è dove vide Beatrice la prima volta); al suo interno, sul pavimento di fronte all’altare, si trova il sepolcro della Venerabile Compagnia dei Quochi, una confraternita che ha come santo protettore Pasquale Baylon, il frate spagnolo inventore dello zabaione, che lo consigliava alle mogli insoddisfatte delle prestazioni dei propri mariti.

Lungo la parete sinistra, invece, sotto una mensola di pietra, si trova questa piccola lapide bianca considerata la tomba di Beatrice, musa ispiratrice di Dante e identificata con Bice Portinari, una giovane donna realmente vissuta a Firenze in quegli anni, figlia del ricco banchiere Folco Portinari, che nel 1285 aveva fondato l’ospedale di Santa Maria Nuova. Da piccola era vissuta nel palazzo che il padre aveva fatto costruire in Via del Corso e si era sposata giovanissima con Simone dei Bardi (anche lui banchiere), ma il loro matrimonio era durato poco perché la ragazza era morta a soli 24 anni. Dante l’aveva incontrata da bambino, quando entrambi avevano 9 anni e l’aveva rivista solo 9 anni dopo (questo numero ritorna spesso nella sua storia ed è il simbolo del miracolo); probabilmente i due si scambiarono solo pochi saluti, ma il poeta raccontò il grande amore per lei nelle sue prime opere, fino a sublimarne l’esistenza nella Divina Commedia.

Prima di lasciare il cuore del quartiere dantesco, però, dobbiamo porci un’altra domanda: che aspetto aveva Dante?

Abbiamo vari ritratti che lo raffigurano (ovviamente non esistono fotografie!), ma molti di questi sono stati realizzati nel Rinascimento (dall’affresco di Domenico di Michelino nel Duomo alle opere di Andrea del Castagno, Botticelli e Bronzino), fino alle famose illustrazioni di Gustave Dorè dell’Ottocento. Si tratta di opere molto diverse tra loro, ma che hanno una caratteristica in comune, ossia la descrizione fisica del poeta contenuta nel “Trattatello in laude di Dante” di Boccaccio (capitolo XX), da cui deriva l’immagine del poeta che ci è stata tramandata per secoli e che viene descritto come un uomo di media statura, dal volto lungo e con il naso aquilino, gli occhi grandi, le mascelle pronunciate e il labbro sporgente, “sempre nella faccia malinconico e pensoso“. Un dettaglio curioso è che secondo Boccaccio Dante avrebbe avuto la barba (ma mai nessuno lo ha rappresentato così!) e gli studiosi hanno messo più volte in dubbio le sue parole, provando a ricostruire il suo vero volto con le più avanzate tecnologie; in ogni caso, se volete vedere i ritratti più antichi che si conoscono, occorre recarsi nel Palazzo del Proconsolo (nelle pitture della sala delle udienze ritrovate a fine Ottocento) e soprattutto nella Cappella della Maddalena al Bargello, decorata da un affresco attribuito a Giotto.

Ecco un altro luogo sicurante frequentato da Dante nei suoi anni fiorentini, il palazzo costruito per il Capitano del Popolo, poi diventato Palazzo di Giustizia13 (fu all’epoca di Cosimo I che divenne la residenza del Bargello, cioè del comandante delle Guardie Granducali) e trasformato interamente in prigione, oltre che sede della polizia, tribunale e armeria. Il carcere, comunque, c’era anche al tempo di Dante, visto che la parte più antica dell’edificio era stata costruita intorno alla Torre Volognana (dal nome del ghibellino Geri da Volognano, primo prigioniero ad esservi rinchiuso, in origine appartenuta alla famiglia dei Boscoli) e venne definitivamente chiuso solo nel 1857, diversi anni dopo la scoperta di alcuni frammenti di una pittura in cui era riconoscibile il volto di Dante14.

Questo itinerario dantesco finisce in Santa Croce (attenzione perché ce ne saranno altri!); sulla scalinata di fronte alla facciata, vediamo il monumento a Dante Alighieri, scolpito da Enrico Pazzi nel 1865, che lo rappresenta con espressione fiera e severa e la Divina Commedia sottobraccio, mentre i quattro leoni in basso reggono uno scudo su cui è inciso il titolo di altre sue celebri opere. Sapevate che per realizzare questa scultura ci vollero ben 14 anni? Nel 1851 l’artista presentò l’opera alla città di Ravenna (che non accettò per gli elevati costi di esecuzione) e qualche anno dopo la ripropose a Firenze. Così nel 1857 si formò un comitato nazionale per organizzare una raccolta fondi, a cui aderirono molti personaggi noti dell’epoca, tra cui Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi e Bettino Ricasoli. Il monumento doveva essere collocato in una delle piazze più importanti della città e Santa Croce venne scelta per la presenza di tanti italiani illustri sepolti nella basilica: la statua fu posta al centro della piazza e inaugurata ufficialmente alla presenza di Re Vittorio Emanuele II il 14 maggio 1865, in occasione delle celebrazioni per il sesto centenario dalla nascita di Dante (poi spostata dove si trova oggi a seguito dell’alluvione del 1966).

La memoria di Dante comunque era già presente all’interno della basilica, con il cenotafio inaugurato con una solenne cerimonia il 24 marzo 1830; l’opera era stata commissionata dal Granduca Ferdinando III di Lorena allo scultore neoclassico Stefano Ricci, insegnante all’Accademia delle Belle Arti e autentico “specialista” del genere (l’artista realizzò diversi monumenti funerari e celebrativi in Toscana). Anche questo monumento venne finanziato da una raccolta fondi pubblica apparsa sulla Gazzetta di Firenze nel 1818 e promossa da alcuni importanti esponenti della cultura fiorentina dell’epoca. Al centro della composizione vediamo un sarcofago (ovviamente vuoto, visto che la vera tomba di Dante è a Ravenna) e in alto il poeta seduto e assorto nei suoi pensieri. Ai lati ci sono due figure femminili, l’Italia a sinistra e la Poesia piangente a destra.

Note

1. Quello della pratica del battesimo sui bambini è stato un argomento a.lungo dibattuto tra gli storici, divisi tra chi sostiene che la pratica risalga alle origini del cristianesimo e quelli che pensano che essa si sia diffusa solo a partire dal V secolo.

2. Sulla famiglia e l’infanzia di Dante ci sono poche e frammentarie notizie, che spesso dobbiamo desumere dai pochi documenti che abbiamo a disposizione. Non conosciamo infatti con esattezza l’anno di morte di Bella (e quindi non possiamo datare con esattezza le seconde nozze di Alighiero con Lapa), ma non sappiamo neppure con precisione quando morì Alighiero (generalmente si dice tra il 1281 e il 1283, ma potrebbe essere stato anche prima). Per quanto riguarda Tana, inoltre, la tesi “ufficiale” tra i dantisti è che sia nata dal matrimonio tra Alighiero e Lapa, mentre nelle sue ultime pubblicazioni Marco Santagata ha sostenuto che fosse figlia di Bella (quindi nata intorno al 1260-61).

3. Benché il sistema scolastico fosse in buona parte posto sotto il controllo della Chiesa, le fonti indicano anche l’esistenza di professori laici, che spesso venivano assunti dalle famiglie nobili come precettori privati per i propri figli. A parte gli istituti gestiti dai religiosi, le scuole vere e proprie non esistevano ancora, ma doveva essere piuttosto diffusa la pratica di far seguire ai ragazzi le lezioni di questi insegnanti, che si svolgevano in ambienti messi a disposizione dalle famiglie del quartiere. Nel caso di Dante, un documento del 1277 menziona un doctor di nome Romano, che a quanto pare teneva “scuola” a due passi da casa sua.

4. Brunetto Latini partecipò attivamente alla vita politica e fu un militante della Parte Guelfa. Dopo la sconfitta di Montaperti del 1260 fu condannato all’esilio e trascorse sei anni in Francia, dove scrisse la sua opera più importante, il Tresor, una sorta di enciclopedia scritta in lingua francese d’oil. Tornato a Firenze, nel 1267 fu nominato notaio della Repubblica Fiorentina e nel 1287 ottenne la carica di Priore. Morì nel 1294 (o nel 1295) e la sua tomba è stata ritrovata nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

5. Lo Studium Generale di Santa Croce godeva all’epoca di grande prestigio. Tra i suoi lettori più celebri vi furono Pietro di Giovanni Olivi, esponente di spicco della corrente degli spirituali (l’ala “radicale” dell’ordine francescano), anche se non è certo che Dante abbia assistito di persona ai suoi sermoni.

6. La battaglia di Campaldino si svolse l’11 giugno 1289 e vide la vittoria dei guelfi toscani contro i ghibellini aretini.

7. Nonostante l’assenza da Firenze sembra che la sua influenza sulla parte nera fosse ancora molto forte; dopo la rissa del 1 maggio 1300 durante la festa del Calendimaggio e il convegno di Santa Trinita (in cui era stato progettato un piano per abbattere la dirigenza di parte bianca) Corso venne considerato complice e condannato a morte in contumacia.

8. Rosso della Tosa era uno dei capi della famiglia Tosinghi e zio di Rossellino (cognato di Corso Donati). Entrambi si distinsero per gli atteggiamenti particolarmente violenti negli scontri contro i Bianchi.

9. Il progetto delle lapidi dantesche fu realizzato agli inizi del Novecento da un gruppo di esperti che cercò i riferimenti ai luoghi e ai personaggi dell’epoca citati dal poeta nella Divina Commedia. I versi furono trascritti su lapidi di marmo sparse per il centro, creando una sorta di percorso artistico e poetico per le vie della città.

10. In realtà i motivi di scontro tra Corso Donati e i Cerchi nascevano da questioni ben più serie che da problemi di vicinato ed erano ovviamente di natura ereditaria e patrimoniale; il primo episodio risaliva al 1296 quando Corso si era risposato con Tessa degli Ubertini, di famiglia dichiaratamente ghibellina e imparentata anche con i Cerchi, ai quali venne negata un’eredità loro spettante.

11. Il Comune di Firenze deliberò l’acquisto della Casa di Dante nella seduta del 10 marzo 1868; il progetto venne ripreso nel 1902, ma la nuova commissione incaricata prese tempo e avanzò forti dubbi, ritenendo che la documentazione non permetteva di stabilire con certezza che quella fosse la casa del poeta. Nel 1908 si decise di intervenire comunque (con un progetto di ricostruzione per vari aspetti discutibile) e studi successivi hanno identificato la “vera” Casa di Dante nell’edificio in corrispondenza con la Trattoria del Pennello (praticamente accanto a quella che vedete, ma più vicina a San Martino).

12. Al tempo di Dante la Signoria era composta da 6 Priori e un Gonfaloniere (l’antenato del sindaco). Questi magistrati erano affiancati da altre figure come il Podestà, il Capitano del Popolo e i membri eletti nei vari Consigli; gli incarichi venivano rinnovati ogni due mesi nella chiesa di San Pier Scheraggio, su indicazione dei loro predecessori.

13. Il palazzo del Bargello fu costruito per il Capitano del Popolo, una figura istituita dal Governo del Primo Popolo (1250-1260) per affiancare il Podestà, che fino ad allora era stata la massima carica del Comune.

14. A ritrovare l’affresco nella Cappella della Maddalena nel 1840 fu il pittore Antonio Marini e dopo la chiusura della prigione tutto il palazzo venne sottoposto a restauro e trasformato in Museo Nazionale.

Fonti e bibliografia di riferimento:

Per ricercare notizie in modo rapido e veloce consiglio di consultare le schede su http://www.danteonline.it, il sito a cura del comitato scientifico della Società Dantesca Italiana e le voci dell’Enciclopedia Dantesca (1970) su http://www.treccani.it

Dino Compagni, Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 1995.

Marco Santagata, Le donne di Dante, Bologna, Il Mulino, 2021.